Rappel historique important avant les journées de grèves fin novembre qui s’annoncent historiques !

Qu’elles soient défensives ou offensives, pour gagner de nouveaux droits, en défendre d’autres, ou simplement l’expression d’une colère légitime, les mouvements de grève sont indissociables de l’histoire du pays !

Grève pour le suffrage universel de 1893- La première grève générale de l’histoire

Dès 1830, les classes dominantes belges s’efforcent de verrouiller leur pouvoir. Le vote est réservé aux hommes de plus de 25 ans payant une certaine somme d’impôts. Ainsi, seuls quelques milliers de personnes fortunées votent. En 1893, la chambre refuse le suffrage universel. Organisée par le jeune P.O.B (parti ouvrier belge), une grève générale éclate et rassemble 250.000 grévistes. Celle-ci se propage rapidement de Liège au Hainaut, de Gand à Anvers. Pendant 7 jours, le pouvoir tremble et réprime dans le sang. 24 personnes sont assassinées par l’armée. Un compromis est finalement trouvé, avec la mise en place du vote plural, qui reste largement inégalitaire. Cette première grève générale de l’histoire belge sera le début d’un long combat pour la démocratie menée par le mouvement ouvrier.

Grève pour le suffrage universel de 1902 – L’échec malgré le nombre

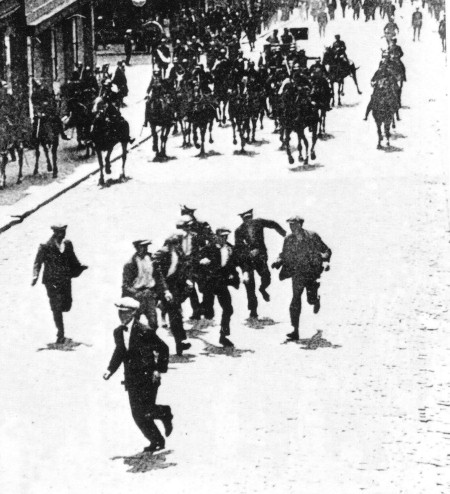

11 ans après la grève générale de 1893, le vote plural continue de donner le pouvoir aux plus riches. Certains ajustements ont lieu, mais pas de réforme vers le suffrage universel à l’horizon. Couplée aux difficiles conditions de travail, les mineurs et ouvrières des mines liégeois·es se mettent en grève le 10 avril. Iels sont suivis par de nombreux secteurs dans tout le pays. Au plus fort du mouvement, 300.000 personnes sont en grève, plus qu’en 1893. La répression est féroce. Leopold II appelle à pratiquer la “tolérance zéro”. On compte plus d’une douzaine de morts, dont 6 lors de la fusillade de Louvain. La grève se solde par un échec, le P.O.B met fin au mouvement (non sans critique). Il faudra attendre 1919 pour la mise en place du suffrage universel masculin.

Grève des mineurs de 1932 – Le Borinage s’insurge

Suite à la crise de 1929, l’économie belge est moribonde. Chômage et baisses de salaires répétées produisent une importante misère, notamment dans la région minière du Borinage. En juin, des grèves éclatent. D’autres régions rejoignent le mouvement et plus de 150.000 travailleur·euses arrêtent le travail. Les femmes participent activement aux manifestations. Dans le Borinage, c’est l’insurrection. Des barricades sont dressées et des demeures patronales sont incendiées. L’armée est déployée dans toute la région, et le journal du Parti Communiste est interdit. On dénombre plusieurs tués. Les syndicats et le P.O.B sont également visés pour leur relative apathie. Après de maigres avancées, le travail reprend dans les mines le 9 septembre.

Grève de 1936 – Pays à l’arrêt pour les congés payés

En 1936, le système de congé est marginal en Belgique. Dans un climat marqué par les séquelles de la Grande Dépression et la montée des partis nationalistes Rex et Verdinaso, la démocratie apparaît fragilisée. Le 2 juin, les dockers du port d’Anvers déclenchent une grève à forte portée antifasciste, bientôt relayée en wallonie et suivie par plus de 600.000 ouvriers·ères à travers le pays. Les syndicats, unis pour la première fois autour d’un texte commun, revendiquent un salaire minimum, la semaine de 40 heures, la liberté syndicale et les congés payés. Toutes ces demandes sont satisfaites, consacrant une victoire ouvrière majeure et posant les fondations de notre sécurité sociale actuelle.

Grève des 100.000 de 1941 – “nom di dju la grève continue !”

En mai 1941, dans une Belgique sous occupation nazie et frappée par la pénurie, les mineurs et métallurgistes liégeois·es déclenchent une grève massive après l’arrêt du ravitaillement de la ville. Parti de Seraing, le mouvement s’étend rapidement, mobilisant jusqu’à 100.000 travailleur·euses réclamant hausse des salaires et rations alimentaires supplémentaires. Sous l’impulsion du communiste Julien Lahaut, la grève met en difficulté l’effort de guerre allemand, obligeant l’occupant à céder sur une augmentation salariale. Bien que suivie d’une répression sévère, notamment l’arrestation de Lahaut, cette action devient un symbole fort de résistance ouvrière sous l’occupation nazie.

Grève de 1960 – “La grève du siècle”

Le froid du mois de décembre 1960 n’empêche pas la mobilisation, durant six semaines, de près d’un million de travailleur·euses belges. Dans un contexte de ralentissement économique et de craintes liées à la décolonisation du Congo, le gouvernement libéral de Gaston Eyskens tente d’imposer un vaste programme d’austérité. Lorsque la « Loi unique » commence à être discutée à la Chambre le 20 décembre 1960, la grève éclate d’abord dans le secteur des administrations puis est rejointe par 10.000 ouvriers·ères. Elle s’étend ensuite à tout le pays et la FGTB décrète la grève générale le 23 décembre 1960. Les confrontations sont vives, la gare des Guillemins est saccagée, et 4 grévistes perdent la vie. Malgré cette âpre lutte, le projet de loi est entériné le 13 janvier 1961 et les grèves s’épuisent petit à petit. Néanmoins, le souffle révolutionnaire de la grève résonne dans les esprits et réaffirme la volonté irrépressible du prolétariat de sortir du capitalisme !

Grève des femmes FN Herstal de 1966 – Radicales, féministes et en colère

En 1966, l’article 119 du Traité de Rome qui prévoit une rémunération égale pour les hommes et les femmes est loin d’être appliqué en Belgique. A la Fabrique Nationale d’armes (FN Herstal), les travailleuses subissent d’énormes inégalités salariales et des conditions de travail exécrables. En février, elles sont 3000 à cesser le travail pour réclamer “à travail égal, salaire égal”. Organisée uniquement par des femmes et soutenue par une vaste solidarité, la grève dure plus de douze semaines et se conclut par un accord prévoyant une hausse limitée des salaires. Elle devient un exemple pour les luttes ouvrières et féministes.

Grève des mineurs du limbourg 1970 – Seule la lutte paye

Depuis les années 1960, le secteur minier est déclinant en Belgique : fermetures de puits, incertitudes sur l’avenir, conditions de travail difficiles et salaires jugés insuffisants, etc. Le Limbourg concentre le malaise. Le 5 janvier 1970 éclate la « grande grève des mines » qui débute à Winterslag. Après une semaine, 23 000 mineurs limbourgeois·es sont en grève. Quinze jours plus tard, les charbonnages liégeois encore en activité se rallient. Il s’agit d’une grève sauvage, sans le concours des principaux syndicats, désavoués. Elle est aussi multiculturelle, comptant des espagnol·es, italien·nes, turc·ques, grec·ques ou marocain·es. Les mines sont occupées. Des batailles rangées ont lieu avec la gendarmerie. Les grévistes gagnent finalement la sympathie de l’opinion publique et le gouvernement lâche du lest. Résultat, une importante augmentation des salaires des mineurs. Les 48 jours de lutte ont payé !

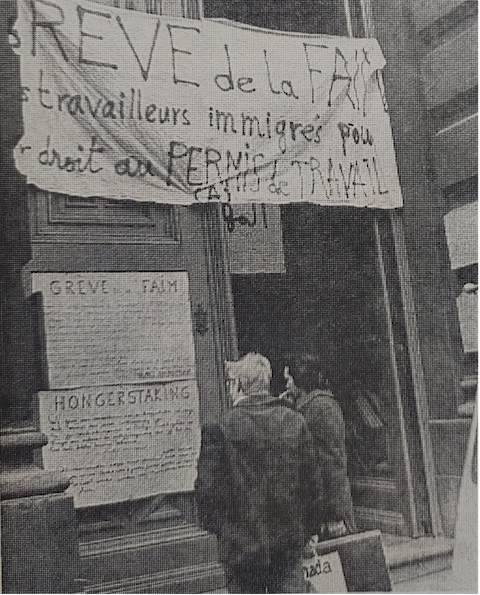

Grève de la faim des travailleurs immigrés 1974 – l’hypocrisie raciste de l’état dévoilée

Après la 2e guerre mondiale, la Belgique recrute des milliers de travailleurs·euses via des accords passés avec différents pays (Italie, Maroc, Turquie, etc.), pour ses mines et industries, au bénéfice direct du patronat et de l’Etat. Fin 1960, des mesures restrictives fragilisent ces travailleurs·euses, dont beaucoup deviennent clandestins·es. En février 1973, un groupe de travailleurs·euses sans-papiers manifestent à Molenbeek pour dénoncer les arrestations et réclamer permis de travail et de séjour. Suite à la répression policière, une grève de la faim est entamée et cela déclenche un vaste soutien, porté par plus de 70 associations ainsi que la FGTB et la CSC. Ces mobilisations conduisent le gouvernement à lancer une campagne de régularisation, cependant parallèlement l’Etat met fin à l’immigration de travail et instaure la doctrine de l’« immigration zéro ». Teinté de racisme d’État, la question de l’immigration devient alors un enjeu sécuritaire.

Grève des enseignants – Années 1990 – “Plus nos moyens sont petits, plus vos petits seront moyens…”

Les années 90 sont marquées par différentes vagues de grèves de l’enseignement obligatoire et supérieur. D’abord en 1989, l’État belge transfère aux Communautés la compétence de l’Enseignement, jusque-là géré au niveau national. Les nouvelles règles de financement sont catastrophiques pour l’enseignement francophone. L’école étouffe, les mouvements de grèves sont lancés et dureront pendant une décennie, avec différents pics, le premier en 1990, puis en 1994-1995 et 1996. Les mesures que tentent d’imposer les différents gouvernements sont toujours les mêmes : suppressions de postes d’enseignant·es, augmentation de leurs heures sans augmentation de salaires, augmentation du minerval, rationalisation, … Grâce aux mobilisations et aux négociations syndicales, on limite la casse : gel du minerval, retraites anticipées plutôt que licenciement sec. Bref, la communauté française de l’époque ou la fédération Wallonie-Bruxelles d’aujourd’hui manque de moyens. C’est aux enseignants et aux étudiant.es qu’on demande de payer plutôt que d’avoir le courage de refinancer.

Grèves pour le climat 2019 – La jeunesse dans les rues

En 2019, la Belgique connaît un mouvement d’ampleur : les grèves étudiantes pour le climat. Dès janvier, des milliers de jeunes descendent chaque jeudi dans les rues, atteignant un pic de 35.000 participant·es fin janvier. Rapidement, le mouvement s’élargit et devient intergénérationnel, rassemblant étudiants·es, travailleurs·euses et citoyens·nes autour de quatre valeurs fondamentales : anticapitalisme, décroissance, justice sociale et démocratie directe. Ces mobilisations inscrivent l’écologie comme une lutte politique et sociale incontournable, dépassant la seule question environnementale. Elles ouvrent la voie à des formes plus radicales de contestation, telles que les actions de désobéissance civile de Code Rouge ou la ZAD d’Arlon.

Mot de la fin

Le choix de faire figurer cette dizaine de grèves dans cette “liste” est évidemment subjectif, non-exhaustif, et tend à représenter la diversité et la combativité du mouvement social belge à travers l’histoire. D’autres mouvements similaires ont également marqué le pays, comme l’insurrection wallonne de 1886, la grève de 1913 pour le suffrage universel, la Question Royale (1950) et ses 700,000 grévistes, les grèves des années 1980-90 ou de 2014, toutes contre l’austérité, la grève transnationale des cheminots de 1998, etc.

Qu’elles soient défensives ou offensives, pour gagner de nouveaux droits, en défendre d’autres, ou simplement l’expression d’une colère légitime, les mouvements de grèves sont indissociables de l’histoire du pays. À l’aube d’un mouvement historique ces 24,25,26 novembre 2025, faisons résonner la mémoire des luttes passées pour armer nos combats présents !

Sources

Grève de 1893

Ajouter 1-2 sources par grèves. Pour les articles Irruption déjà écrits, les sources se trouvent dans les posts insta. Et en soit les articles Irruption peuvent aussi être une source.

Grève de 1893

IHOES. (2015). À la conquête de nos droits. Une histoire plurielle des luttes en Belgique. Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl.

Delcorps, V. (2020). Mourir pour le suffrage universel. Le Vif.

Grève de 1902

IHOES. (2015). À la conquête de nos droits. Une histoire plurielle des luttes en Belgique. Centre d’Action Laïque de la Province de Liège asbl.

Moreau, A. (2014). En 1902, la garde civique belge tirait sur les manifestants. La Libre.

Grève de 1932 –

Huberty, C. La Grève générale de 1932. CARHOP.

Cool, G. (2020). 1932 : la révolte des mineurs. Marxisme.be.

Grève de 1936

Irruption. Pays à l’arrêt pour les congés payés (1936)

Grève du siècle – 1960

Irruption. Grève de 1960.

RTBF. (2021) Hiver 1960, la Belgique est à l’arrêt : retour sur la grève du siècle.

Grève des 100.000

Irruption. 100,000 grévistes sous l’occupation allemande (1941).

Solidaires. (2016). Mai 1941, la grève des 100 000. Gagner une grève en temps de guerre.

Grève des femmes FN Herstal

Irruption. Grève des femmes de la FN Herstal (1966).

CSC. Grève des femmes de la FN en 1966. lacsc.be.

Grève des Mineurs du Limbourg – 1970

De Bakker, B. (1970). La grève des mines du Limbourg, janvier – février 1970. Courrier hebdomadaire du CRISP, 499(34), 1-26. https://doi.org/10.3917/cris.499.0001.

Solidaires. (2020). Le 50e anniversaire de la grève des charbonnages limbourgeois.

Grèves de l’enseignement 90’s

Irruption. Mouvement étudiant de la Communauté Française (1994-1996).

Irruption. Mouvement étudiant de la Communauté Française (1994-1996) – Partie 2 : Décret « Lebrun II ».

Solidaire. (2016). 1996 : Une grève historique dans l’enseignement belge.

Wilfried. (2025). « L’agression contre les profs est la pire depuis la guerre »

Grèves pour le climat

Solidaires. (2019). Pourquoi une grève pour le climat est nécessaire.

LundiMatin. (2019). Grèves pour le climat en Belgique : « L’écologie sera une lutte ou ne sera pas ».